Большую роль в истории науки играет особенное и порой необъяснимое стечение обстоятельств: когда время, место и люди складываются в уникальное сочетание, рождающее прорыв. В 1920-е годы эпицентром таких явлений был физико-математический факультет Ленинградского университета. Именно здесь пересеклись пути двух молодых людей, чьи имена навсегда вписаны в золотой фонд отечественной науки: будущего нобелевского лауреата Леонида Канторовича и выходца из дворянской семьи Орловской губернии Сергея Хрис

Большую роль в истории науки играет особенное и порой необъяснимое стечение обстоятельств: когда время, место и люди складываются в уникальное сочетание, рождающее прорыв. В 1920-е годы эпицентром таких явлений был физико-математический факультет Ленинградского университета. Именно здесь пересеклись пути двух молодых людей, чьи имена навсегда вписаны в золотой фонд отечественной науки: будущего нобелевского лауреата Леонида Канторовича и выходца из дворянской семьи Орловской губернии Сергея Христиановича.

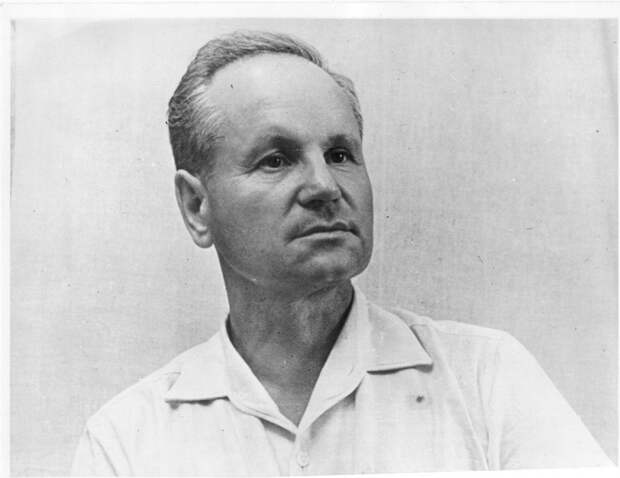

Сергей Алексеевич Христианович родился 9 ноября 1908 года. Во время гражданской войны его родители шли с Белой армией Деникина, отступавшей через Орёл. В Ростове-на-Дону они заболели тифом и умерли. Мальчик остался беспризорным, пока его, случайно, не заметил преподаватель Ростовского политехникума водного транспорта профессор Давид Иловайский. Профессора поразило, что мальчишка, торговавший папиросами, знает французский язык. Он стал опекуном, помог разыскать родственников Серёжи в Петрограде и переехать к ним.

После окончания школы Христианович поступил в Ленинградский государственный университет, где и познакомился с Кантаровичем. Их студенческие годы были временем кипения умов и своеобразным «математическим ренессансом». Они сидели за одними партами, решали одни задачи, дышали воздухом научных дискуссий, в которых рождались будущие великие теории. Канторович, юный вундеркинд, поражавший всех глубиной абстрактного мышления, и Христианович, одарённый инженерным складом ума, мысливший категориями механики сплошных сред и аэродинамики. Казалось, их пути лежат в разных плоскостях: один устремлён в чистую математику и экономику, другой - в физику и прикладную механику. Но сама жизнь и логика развития науки в СССР вновь свела их вместе, поручив дело государственного масштаба.

В конце 1950-х Сергей Христианович стоял у истоков великой идеи - создания Сибирского отделения Академии наук СССР. Его энергия, авторитет и организаторский талант были направлены на создание нового научного центра. Когда план начал воплощаться в жизнь, и в Новосибирске закладывались первые корпуса Академгородка, стало ясно, что его успех зависит от «первого призыва» - учёных с мировой известностью, готовых рискнуть и начать всё с нуля. Одним из первых Христианович пригласил Леонида Канторовича, и тот согласился покинуть устоявшуюся жизнь в Ленинграде и отправиться в Сибирь - на передний край науки. Канторович прекрасно понимал масштаб замысла своего однокурсника и 1960 году переехал в Новосибирск.

В новом Сибирском отделении Леонмид Канторович развил бурную деятельность, став основателем двух ключевых направлений: математико-экономического отделения в Институте математики и кафедру вычислительной математики в Новосибирском государственном университете.

Именно в Сибири его теория оптимального планирования и распределения ресурсов, за которую он позже получит Нобелевскую премию, нашла свою практическую лабораторию. Это была попытка применить мощный математический аппарат к реальным проблемам плановой экономики. Кроме того, Канторович заложил фундамент для подготовки новых кадров, специалистов, остро необходимых для стремительно цифровизирующегося мира.

Пока Канторович строил мосты между математикой и экономикой, Христианович, занимая пост председателя Научного совета СО АН СССР по прикладной газодинамике, решал задачи оборонного и народно-хозяйственного значения. Их работы, казалось бы, лежали в разных плоскостях, но они были частью одного целого - мощного научного климата Академгородка, который вместе и создавали.

Их совместный путь - от ленинградских аудиторий до сибирских просторов - это символ научного братства. Вместе они доказали, что сила науки - в союзе смелых умов, готовых вместе идти к неизведанному.

Сейчас имя орловского дворянина Сергея Христиановича присвоено Институту теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. А имя Канторовича носит одна из больших лекционных аудиторий в Новосибирском государственном университете.

Свежие комментарии